READ IN ENGLISH

En la primavera de 2016, mientras Trump se aferraba a su nominación como el candidato republicano para la presidencia, yo manejaba hacia el este del Valle de Coachella, en busca de un jornalero llamado Roberto. Mi celular se había quedado sin batería y no pasó mucho tiempo antes de que me perdiera entre los caminos rurales, en los que rara vez me topaba con otro vehículo. Cuando por fin encontré a Roberto, lo hallé de pie junto a su remolque esperando pacientemente, llevaba un sombrero vaquero en la cabeza y una sonrisa divertida en el rostro.

Al norte y oeste del remolque se podían ver otros más estacionados; mientras que en los flancos sur y este, el jardín de Roberto* desembocaba en el desierto, en donde se podían encontrar algunos campos de lechuga y viñedos. Esta era la tierra que Roberto había trabajado durante los últimos 20 años. Se trataba de ese tipo de tierra que te hacía sentir pequeño pero no insignificante. Entramos al remolque y nos sentamos frente a la mesa de la cocina. Las sombras se imprimían ante el calor, y Roberto le quitó el sonido a la televisión de la sala, en donde el conductor de un noticiero en español hablaba sobre el muro que Trump había propuesto construir en la frontera sur de Estados Unidos. Roberto vestía una playera gris descolorida y unos pantalones de mezclilla rotos de las rodillas, tenía una complexión rolliza, hombros anchos y el abdomen un poco abultado. Primero tomó un trago de la botella de agua, luego puso sus manos nudosas sobre la mesa y comenzó a hablar.

A medida que conversaba, quedó claro que había muchos motivos para tener miedo de cómo sería todo si Trump llegara a la presidencia. Al igual que su esposa Leticia*, él era un inmigrante mexicano indocumentado. Sus tres hijos habían nacido en México. La hija menor cursaba el octavo grado y tampoco tenía documentos. La hija de en medio estaba en el colegio comunitario y tenía la protección del Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA, por sus siglas en inglés, programa creado en la era de Obama y que Trump amenazaba con eliminar. El único miembro de la familia que era residente legal era su hijo mayor, quien estaba casado con una ciudadana estadounidense. Trump era como una granada que podía caer dentro de una familia y explotar, expulsándolos a todos en diferentes direcciones. Roberto pronunciaba el nombre de Trump raramente, en cambio, se refería a él como el “disturbio”.

Pero este no era solo el caso de Roberto, casi todos sus conocidos se encontraban en una situación parecida. Él vive en una comunidad no incorporada llamada Themal, misma que, de acuerdo con el censo de Estados Unidos, es 99.9% latina (para ser exactos, a excepción de 3 personas, los 2,396 habitantes son latinos). De igual forma, la comunidad de Oasis, ubicada a varios kilómetros de distancia, es 98.2% latina. Por su parte, Coachella, la ciudad más cercana, es 97.5% latina. En este lado del desierto se habla un español con toques de inglés, y no al revés

Este era mi primer viaje hacia el este del Valle de Coachella, y mi objetivo era recopilar historias de la voz de los jornaleros. Durante estas conversaciones, Trump era un tema frecuente. Su nombre empezó a ser como el de un espectro que acechaba la región, sus amenazas resonaban en la radio y la televisión; aunque también era un poco como una broma. En ese momento nadie con quien hablara seriamente consideraba la idea de Trump como presidente. Y entonces ganó. Repentinamente, el candidato, cuya campaña arremetía de manera directa en contra de la gente que vivía en este valle, se había convertido en la persona más poderosa del mundo. Inicialmente, había ido a Coachella para saber cómo era la vida de un jornalero, pero ahora surgía una pregunta nueva: ¿Cómo era vivir en un lugar en donde todos se sentían blanco de ataque?

El Valle de Coachella es un tramo de 72.42 kilómetros de largo de terreno abrasador, el cual empieza cerca de Palm Springs y llega hasta el sureste del Salton Sea. Se trata de una tierra de extremos imposibles, un lugar que no tiene sentido pero que sin embargo existe, un testimonio de la soberbia, del trabajo duro, de los canales de riego y también del racismo. Cerca de Palm Springs uno se encuentra rodeado de campos de golf, mansiones deslumbrantes y country clubs con albercas y canchas de tenis. Conforme uno atraviesa el valle con dirección al suroeste, estos lugares se ven reemplazados, como si se tratará de un espejismo, por campos de agricultura y campamentos polvorientos de remolques. En Palm Springs uno se puede llegar a gastar hasta $1 millón de dólares en una estadía de dos noches en algún lujoso resort. Como contraste, en el lado este, los terrenos están cubiertos aquí y allá por tiraderos ilegales de basura, y el agua potable se encuentra envenenada con arsénico.

Si has escuchado hablar de Coachella, es muy probable que sea por el festival musical y artístico del Valle con el mismo nombre. Se trata de una bacanal que se celebra cada año en terrenos donde se practica de polo, a casi 16 kilómetros de distancia del remolque de Roberto. Para la edición 2017 del festival, Kendrick Lamar, Lady Gaga y Radiohead fueron los artistas principales, y se recaudó una cifra récord de $114.6 millones de dólares. Los boletos VIP costaron $900 dólares cada uno, mientras que las parejas que no quisieran escatimar en gastos podían rentar una moderna yurta durante el fin de semana por $7,500 dólares. Sin embargo, el festival tiene poca relevancia en la vida de las personas en el lado este del valle, excepto quizás si se trata de un recordatorio de lo fácil que resulta no percatarse de ellos.

La belleza de la región es impresionante. Las montañas se alzan dramáticamente al oeste y los árboles de dátiles se enfilan hacia el difuso horizonte. La tierra es fértil, y en ella se producen cerca de $640 millones de dólares anuales en cultivos, como uva de mesa, limones, pimiento morrón y mucho más.

También es un lugar donde la vida es dura. Aproximadamente una tercera parte de los residentes del poblado de Thermal viven por debajo del umbral de pobreza, incluyendo a casi la mitad de los niños. No es fácil ser jornalero en ningún lado, pero aquí el trabajo es particularmente extenuante, las altas temperaturas del verano pueden alcanzar hasta los 48° C. Las viviendas se saturan tanto en la temporada de cosecha de uvas, que muchos jornaleros migrantes duermen en sus carros o sobre cajas de cartón aplanadas que instalan en los estacionamientos. Algunos incluso se bañan en los canales contaminados por las escorrentías de los pesticidas.

La comunidad más grande de Thermal se encuentra cerca de la Avenida 66 y Tyler Street, y es sede de tres escuelas que se encuentran una junto a la otra en medio de lo que, de otro modo, serían campos vacíos: se trata de la escuela primaria Las Palmitas, la secundaria Toro Canyon y la preparatoria Desert Mirage. El año pasado, durante una nublada mañana de abril, me encontré con María, maestra auxiliar en Las Palmitas y mujer purépecha, grupo indígena proveniente del estado mexicano de Michoacán con una presencia considerable en el poblado de Thermal. El día escolar acababa de terminar, y nos sentamos en una mesa larga de una cafetería vacía mientras observábamos a los niños correr en el patio. Era el cumpleaños de María – ahora tenía 21 años-, y los niños se habían pasado el día entero cantándole canciones de cumpleaños en diferentes idiomas.

- “Ese día todos estaban callados. Era como si una tragedia hubiera ocurrido en el campus. Finalmente, uno de los estudiantes preguntó ‘¿De verdad van a haber deportaciones?’”

“Mi primito me llamó la noche de la elección”, me contó María “Me dijo ¿ya votaste? Estoy muy preocupado por mi mamá”. Al día siguiente llamó llorando para preguntar si María había iniciado el proceso para arreglar la condición de inmigrante de su mamá para que no pudieran deportarla, como si el trámite fuera una simple cuestión de papeleo. “No pude responderle” dijo María suavemente. Luego hizo una pausa y miró hacia la mesa. “Al final le dije ‘Sí, ya lo estoy haciendo’. Lo hice solo para que se tranquilizara.” Me dijo que ahora su primo estaba mejor porque pensaba que su mama ya era residente legal. También me contó que muchos otros padres han usado la misma estrategia con la esperanza de proteger a sus hijos y evitarles preocupaciones.

El día después de la elección, los estudiantes de Las Palmitas subieron aturdidos al autobús. Al principio muchos de ellos estaban en silencio, pero poco a poco las preguntas comenzaron a salir a borbotones. ¿Cuándo llegue a casa mi mamá seguirá ahí? ¿ya construyeron el muro? ¿en México dan clases de educación especial? ¿quién me va a enseñar a leer? Algunos maestros cancelaron sus lecciones y usaron la clase para conversar sobre lo que todos estaban pensando. “Normalmente llegan con energía, bromeando y correteándose entre ellos” dijo Adam Santana, maestro de artes del lenguaje en Toro Canyon, pero “ese día todos estaban callados. Era como si una tragedia hubiera ocurrido en el campus. Finalmente, uno de los estudiantes preguntó ‘¿De verdad van a haber deportaciones?’”

En el caso de los estudiantes de preparatoria el miedo era menos evidente. “Los estudiantes más grandes suelen interiorizar su estrés mucho más” dijo Karina Vega, asesora de tiempo completo para casi 19,000 estudiantes en el distrito de escuelas unificadas del Valle de Coachella. El día que nos vimos, se había descompuesto el aire acondicionado de su cubículo, el cual se encuentra dentro de las oficinas centrales de Thermal; su rostro estaba ruborizado y lucía preocupada. Vega creció en Mecca y es hija de jornaleros. En un rincón de su oficina se podían ver apiladas cajas de dátiles provenientes del rancho de su padre. Su hijo, Anzel, estaba cursando su último año en la preparatoria Desert Mirage, la cual tiene una larga historia de activismo. En 2016, los estudiantes salieron de clases y marcharon casi 9.5 kilómetros para protestar en las oficinas del distrito a favor del alza de salarios de sus maestros. Un par de años antes, los estudiantes marcharon en contra del despido de su director y subdirector. “Nuestros chicos tienen corazón, uno muy grande”, me dijo Vega.

Image: Kate Gavino/Longreads

En algunas escuelas del país, Trump inspiró a los niños blancos a cantar “¡Construyan el muro!” ante sus compañeros latinos. Este tipo de situaciones no pasarían aquí porque no hay niños blancos. Santana, el maestro de secundaria, trata de preparar a sus alumnos para encuentros como estos en el mundo fuera de Thermal. “Les digo, cuando vayan a la universidad, o si se mudan o consiguen un trabajo en otro lugar, las cosas van a ser muy diferentes. No todos tendrán apellidos parecidos a los suyos o el mismo color de cabello, ni todos van a hablar español”. El aislamiento se ha convertido en una fuente de fuerza y comodidad. Por ejemplo, un alumno del último año de preparatoria y beneficiario de DACA me dijo que antes vivía en el condado de San Bernardino, en donde otros chicos lo golpeaban y agredían porque seguía aprendiendo inglés. “Nos mudamos aquí cuando estaba en segundo grado; yo quería hablar inglés y español, y todos podían hablar ambos idiomas. Yo estaba como, ‘Oh, así que aquí es a donde pertenezco’. Ellos entienden mi personalidad y mis luchas, y yo los entiendo a ellos.”

Desde el día de la elección Vega ha tenido que lidiar con una ola de comportamiento autodestructivo entre los estudiantes de preparatoria. “En el caso del duelo podemos darnos cuenta”, me dijo, “Si alguien muere, sé qué hacer con eso”. Sin embargo, el ambiente de miedo generalizado, las amenazas de separación de la familia, el hecho de que nadie sabe qué va a pasar; estos son los problemas existenciales que, según me dijo, “no pueden recibir ningún tipo de consejo”. Poco antes de eso, Vega había ido a una capacitación en donde una oradora describió que, durante un tiempo especialmente difícil en su vida, llegó a beber salsa picante. “Cuando sentía el ardor recorrer su garganta ella se decía, ‘Bueno, aquí estoy’”, señaló Vega. “Siento que en nuestra comunidad nos encontramos en un momento parecido. Tenemos la necesidad de sentir. No quiero decir que esto no haya sido una realidad con Obama, pero ahora es una constante. Se escucha en todos lados, es el único tema del que hablan.

Durante la presidencia de Obama los inmigrantes indocumentados estaban lejos estar a salvo. A lo largo de esta administración se alcanzó una cifra récord de 2.8 millones de deportados. De igual manera, se supervisó la expansión dramática de un programa llamado “Comunidades Seguras”, que permitía el intercambio de información entre el Departamento de Seguridad Nacional y las fuerzas policiacas locales. Esto condujo a la deportación de muchos individuos con infracciones mínimas, como la de conducir un auto con un farol trasero roto. Fue sólo durante los últimos años de su presidencia, y gracias a la presión de activistas, que Obama disminuyó su mano dura en temas de inmigración, creando así el programa DACA, que protegía a jóvenes inmigrantes indocumentados. También se intentó, sin mucho éxito, extender esa protección a sus padres. En el mejor de los casos, se puede decir que el legado de esta presidencia tiene resultados mixtos.

Sin embargo, en el caso de Trump nada es mixto. Durante su campaña, las calumnias en contra de los mexicanos se repetían sin cesar en los noticieros en español, lo que robaba el oxígeno en los hogares en el Valle de Coachella como si se tratara de un miembro de la familia rebelde y ruidoso. Posteriormente su victoria llegó, y las amenazas empezaron a cobrar sentido. En su primer mes en el poder, Trump firmó una orden ejecutiva que dejaba a un lado el escalonado sistema de Obama, provocando que, en esencia, cualquier indocumentado se considerara como prioridad para deportación. A esta acción le siguieron varias semanas de historias sobre inmigrantes que habían sido detenidos a lo largo y ancho del país, incluyendo 161 en el área de Los Ángeles. En tiempos de Obama se habían llevado a cabo acciones similares, pero ahora parecía como el primer ataque de guerra. Bajó el mandato de Trump, a los agentes de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, se les otorgó el poder de detener a cualquier persona que encontraran a su paso, algo que la agencia definió como “arrestos colaterales”. Tan solo en el primer año, las aprehensiones se multiplicaron 40 por ciento. Los agentes arrestaron a defensores que se hallaban dentro de las cortes, a indigentes en busca de refugio en las iglesias, e incluso a un joven de 23 años protegido por DACA. “Las medidas enérgicas contra criminales ilegales no es más que el cumplimiento de mi promesa de campaña,” tuiteó Trump el 12 de febrero de 2017. Aquí en Coachella, lugar que también alberga una estación de la patrulla fronteriza, el mensaje era claro: nadie estaba a salvo.

Berta*, que vive a unos metros de Roberto, fue la primera en hablarme sobre las redadas en el Valle de Coachella. El 15 de febrero de 2017, se encontraba en casa trabajando como niñera al cuidado de dos niños, cuando a eso de las 10 am recibió una llamada. Era una amiga que le dijo haber escuchado de un vecino que había camionetas de la Patrulla Fronteriza estacionadas frente al local de Cardenas, una cadena de tiendas de abarrotes que ofrece productos para latinos. Luego llamó su cuñado, quien había leído una publicación en Facebook que señalaba que se estaban haciendo redadas en ese momento. Las llamadas siguieron entrando durante el espacio de una hora. Berta perdió la cuenta después de las primeras 10, al tiempo que el alcance de la operación seguía creciendo. La captura de migrantes continuó en las tiendas Cardenas, Walmart y Food 4 Less en Cathedral City y Coachella, dos ciudades cercanas. Los agentes demandaban que cualquier persona que entrara o saliera de éstas mostrara sus documentos. Algunos trataron de huir, dejando atrás carros de supermercado llenos de comida. Otro se refugiaron en el lugar, rehusándose a salir. En las calles, los agentes de la patrulla fronteriza establecieron retenes, deteniendo a todo conductor que no pudiera probar que se encontraban en el país legalmente.

- “¿Qué pasaría si agarran a mi esposo? ¿O si me agarran a mí? ¿Qué pasaría con mis hijos?"

Conforme las llamadas siguieron entrando, Berta empezó a precipitarse hacia un colapso nervioso. Su esposo, también indocumentado, trabaja en la demolición de edificios y se traslada a diferentes lugares en construcción a lo largo del Valle de Coachella. Cuando ella se comunicó con él, se encontraba en su lugar de trabajo, cerca de Cathedral City, y ya había recibido por Facebook numerosos mensajes de alerta.

Berta caminaba de un lado a otro dentro del remolque, intercambiaba mensajes de textos, enviaba decenas de mensajes de Facebook, recibía la ola de pánico y la hacía circular de nuevo. Su esposo se encontraba a casi 50 kilómetros de distancia; un movimiento en falso y lo mandarían de vuelta a México. Finalmente, Berta a llamó a su cuñada, que era ciudadana estadounidense. Al igual que todos los demás, estaba enterada de las redadas y se había ofrecido a recorrer en su auto las calles en donde supuestamente se encontraban los retenes de la Patrulla Fronteriza.

La cuñada de Berta manejo durante más de una hora sin encontrar un solo retén. No encontró agentes en Cardenas, Walmart o en Food 4 Less. De hecho, ese día no se habían llevado a cabo ningún tipo de redadas, ni se habían instalado retenes en el Valle de Coachella. Cuando Berta se enteró, lloró de alivio.

Hablamos a mediados de abril; dos meses después de que se esparcieran los falsos rumores que habían aterrorizado al valle. Cuando Berta relató lo ocurrido ese día, sus manos empezaron a temblar y comenzó a llorar de nuevo. “Decidí no preocuparme más,” dijo mientras se secaba las lágrimas. “Es muy estresante pensar en todo lo que puede pasar.” Se detuvo por un momento y pensó en esas probabilidades. “¿Qué pasaría si agarran a mi esposo?” se preguntó. ¿O si me agarran a mí? ¿Qué pasaría con mis hijos? Su hijo mayor, de 18 años, acababa de renovar su permiso de DACA, mientras que su hijo menor, entonces de 14 años, era demasiado joven como para unirse al programa.

Berta acababa de escuchar en las noticias que la nueva prioridad de Trump era deportar a gente que se había quedado en el país después del vencimiento de sus visas. Este era su caso, y el gobierno tenía la dirección de su cuñado, que era la persona que ella había dicho que supuestamente visitaría. “Ese va a ser el primer lugar al que irán a buscarnos,” dijo. Miró su reloj, eran las 3:30 de la tarde. Estábamos sentados dentro de su remolque con las cortinas cerradas. Su esposo siempre llegaba mucho más tarde, pero ella ya empezaba a preocuparse.

La sede del Centro Migratorio y Estacional Head Start de Thermal es un edificio amarillo de un piso ubicado frente a la oficina de la consejera escolar Vega. Visité el lugar meses antes de que Trump tomara el poder y conocí a Beatriz Machiche, directora y ex-jornalera. Al final del pasillo había un salón vacío en cuya puerta estaba pegada una hoja de papel con la leyenda: “Cerrado hasta nuevo aviso. Enero 2017.” Habían cerrado el salón debido a que no asistían suficientes niños. El año anterior en la misma época tenían una lista de espera de 200 niños. Machiche me dijo que sospechaba que los padres ya no querían dar información al gobierno federal por miedo a que los deportaran. Ella y su equipo habían empezado a visitar los campos para pasar la voz sobre sus servicios, pero hasta ese momento la gente se mostraba reacia. “Los padres dicen que vendrán, pero no lo hacen,” dijo. Machiche nunca había visto algo parecido en los diez años que llevaba trabajando en esa oficina.

Esta era una de las peores consecuencias del miedo: los inmigrantes se mantenían alejados de aquellas instituciones que estaban diseñadas para ayudarles y educar a sus hijos. De igual modo, muchas de las otras agencias migratorias y estacionales Head Start en California habían reportado caídas en las inscripciones de entre 15 y 20 por ciento en el transcurso de ese año. Una de las subvenciones más grandes del tipo Head Start en el país es la del Consejo Migratorio de Texas, que opera en siete estados. Sin embargo, el año pasado, el número de niños que atendían cayó 11 por ciento. En Texas, el número de estudiantes apoyados a través del Programa de Educación al Migrante, que apoya a niños de jornaleros migrantes con obstáculos para tener acceso a la educación, cayó 22 por ciento del 2016 al 2017, mientras que en California la disminución fue de 7 por ciento.

El miedo también hacía que la gente pasara hambre. Tras los falsos rumores de las tiendas Cardenas, Verónica García, trabajadora de Borrego Health, proveedor de atención médica sin fines de lucro, se dedicó a tocar puertas en un campamento de remolques en Thermal. Una mujer de unos 60 años le dijo a García que muchos de sus vecinos habían dejado de hacer compras porque estaban convencidos de que los agentes de migración tenían en la mira a las tiendas de abarrotes. Conforme sus armarios empezaron a vaciarse, la mujer visitaba los sitios locales de distribución para recolectar víveres gratuitos que repartía entre familias agradecidas. Mientras platicaba con García, varios niños hambrientos pasaron por su casa para que les diera emparedados de mantequilla de maní. Al terminar la conversación, las mejillas de la mujer estaban surcadas por el llanto.

“Nos estaba informando sobre lo difícil que se ha puesto la situación para todos ahí,” dijo García. “La gente tiene miedo de salir.” Anteriormente, García trabajó en el banco de alimentos del Valle de Coachella, Food in Need of Distribution o FIND, por sus siglas en inglés. Fue así como ella decidió contactar al banco para explicar la gravedad de la situación. Después de un buen rato, un camión llegó al campamento y, en cuestión de horas, casi 200 personas habían recibido alimentos.

Chantel Schuering es la directora de relaciones comunitarias de FIND, y señala cada año se inscribían 3,o00 familias para recibir cupones de alimentos y Medicaid. Tras la elección, sus cifras cayeron a más de la mitad, tendencia que duró hasta la primavera. De igual manera, los programas de alimentos para los necesitados en todo el país registraron caídas drásticas en sus inscripciones. En California, el número de participantes de WIC, o “Programa suplementario de nutrición para mujeres, infantes y niños”, cayó 7 por ciento en el último año. En Florida, las bajas fueron aún mayores, con un 9.6 por ciento, mientras que el número de participantes en Texas disminuyó 7.4 por ciento.

Muchas de las personas que entrevisté recalcaron que no podían explicar con certeza las caídas en las inscripciones, pero creían que el miedo a la deportación era uno de los factores. No obstante, muchas veces la relación entre el temor y la situación era directa. Tras una redada en febrero de 2017 en Woodburn, Oregon, durante la que ICE detuvo a dos camionetas de jornaleros, muchas familias locales respondieron llamando a la “Coalición para el desarrollo de los niños en Oregon” –la cual ofrece atención del tipo Head Start en el estado- para exigir que sus nombres fueran eliminados de las bases de datos. En Coachella, FIND recibió numerosas llamadas de los residentes, quienes querían saber cómo podían interrumpir su inscripción a los cupones de alimentos y Medicaid. En febrero de este año, los temores fueron confirmados, Reuters reportó que la administración de Trump estaba trabajando en reglas nuevas para sancionar a los inmigrantes que inscribían a sus hijos nacidos en los Estados Unidos en programas como Head Start, cupones de alimentos, entre otros.

- “[En algún punto] la gente se sentía segura aquí. Bajo este nuevo clima político parecería como si fueran a perseguirlos a todos.”

Al parecer, el miedo también está provocando que los migrantes vacilen en reportar crímenes. En abril del año pasado, el jefe de la policía de Houston anunció que el número de hispanos que reportaron casos de violación disminuyó casi 43 por ciento en los primeros tres meses del año, en comparación al mismo periodo del año anterior. Durante los primeros seis meses de la administración de Trump, los reportes de violencia doméstica entre latinos disminuyeron 18 por ciento en San Francisco, 13 por ciento en San Diego y 3.5 en Los Ángeles (entre las comunidades no latinas no se percibió prácticamente ningún cambio). Por su parte, Sarah Stillman, quien escribe para el New Yorker, reportó que en un barrio latino de Arlington, Virginia, los reportes de violencia doméstica disminuyeron más de 85 por ciento en los primeros ocho meses de 2017, en comparación con el año anterior; mientras que las denuncias por violación y ataques sexuales cayeron 75 por ciento.

En los meses que sucedieron a la elección, la gente de Coachella cambió sus rutinas diarias, recalculando los riesgos que podrían correr. Asimismo, la asistencia a la iglesia católica más grande del Valle de Coachella, Nuestra Señora de la Soledad, cayó entre 10 y 15 por ciento. “[En algún punto] la gente se sentía segura aquí,” señaló el Padre Guy Wilson. “Bajo este nuevo clima político parecería como si fueran a perseguirlos a todos.”

Otra mujer me contó que su esposo, un inmigrante indocumentado, había dejado de usar camisetas con mensajes políticos, lo que de algún modo se traducía en una anulación sutil de su personalidad. Otros dejaron de ir al cine o a restaurantes, ya que cada salida aumentaba la posibilidad de ser detenidos por la Patrulla Fronteriza. Una tarde llevé en mi auto a una mujer indocumentada a recoger a su hijo de una clase en una escuela comunitaria. Varias veces durante el trayecto, ella agarraba el volante y veía todos los espejos, revisando si había alguna de las camionetas verde con blanco de los agentes. Cuando regresamos a su remolque, los dos colapsamos aliviados en el sillón. Esto no se sentía como un modo de vida aceptable en lo absoluto.

En abril del año pasado, Desert Sun, un diario local, reportó que los centros de salud estaban percibiendo un declive en el número de pacientes. Doug Morin dirige Coachella Valley Volunteers in Medicine, clínica local gratuita que atiende a personas sin seguro médico. Este lugar llena la brecha en una región en donde la proporción médicos-población es cuatro veces mayor a la recomendada por la federación. En algún momento, la clínica llegó a ser un proyecto fuerte. “Nuestros números aumentaban cada mes, cada año,” me comentó Morin. En enero, cuando Trump llegó a la presidencia, las consultas se desplomaron. Ese mes recibieron 171 pacientes; una caída con respecto a los 429 en enero de 2016. En septiembre, cuando conversamos, me dijo en el transcurso del año las visitas habían disminuido 25 a 30 por ciento.

Morin también me contó el caso de una mujer mayor que había acudido quejándose de un dolor abdominal. La señora ya había ido a la sala de urgencias de un hospital local, en donde los doctores descubrieron que tenía un bulto en el útero, pero que como no tenía seguro médico decidieron mandarla a la clínica de Morin. Ahí, un médico determinó que el bulto no era un fibroma, condición bastante común y tratable, sino que probablemente se trataba de un tumor canceroso. Mientras un miembro del personal hacía el papeleo para ingresar a la mujer a programa Medi-Cal de urgencias, que está a disposición de inmigrantes indocumentados, la hija de la señora llegó a la oficina.

“Nos dijo, ‘borren todo’” relató Morin. “No quería que nadie proporcionara el nombre ni la dirección de su madre”. El personal trató de explicarle la gravedad de la situación, pero la hija tomó los papeles y salió del lugar con su madre. “Se fue tan rápido que nadie pudo siquiera darle a la señora algo para el dolor” recordó Morin.

El año pasado, en la época que el invierno se torna en primavera, visité el remolque de Roberto en varias ocasiones; siempre lo encontraba desafiante, sin miedo. Los rumores de redadas inundaban el valle y los supervisores de Roberto habían recomendado a los trabajadores moverse en grupos pequeños para no llamar la atención de los oficiales de migración. Roberto se encontraba con los agentes de la Patrulla Fronteriza casi todos los días, a veces detrás de su carro cuando el semáforo estaba en rojo, otras veces en la fila para comprar café de un mercado cercano. Cuando le pregunté qué sentía cuando veía una camioneta de la patrulla fronteriza por el retrovisor, simplemente se encogió de hombros. Ellos estaban haciendo su trabajo, y él el suyo.

Me contó que había perdido el miedo diez años antes, cuando su hijo Ángel había estado a punto de morir. Ángel tenía 16 años en ese momento y estaba recogiendo uvas con él cerca de Bakersfield. La temperatura alcanzó los 40 grados, y Ángel empezó a decir que se sentía mareado y muy débil para seguir trabajando. Después de que Roberto insistiera en que trasladaran a su hijo al hospital, la compañía subió a Ángel en una camioneta, le pusieron bolsas de hielo debajo de las axilas y lo llevaron a una clínica.

Ángel fue enviado de regreso a su casa esa misma tarde, lucía débil y pálido. No fue capaz de indicarle a su padre el tratamiento que había recibido, si es que siquiera le había dado algo. Pasó la noche entera sudando y vomitando en una habitación de 50cm x 50cm, la cual compartía con los otros cuatro miembros de su familia dentro del primitivo campo de trabajo en el que se encontraban. Fue solo hasta que un organizador del grupo de jornaleros United Farm Workers [Jornaleros Unidos] llevó a Ángel al hospital que los doctores finalmente le diagnosticaron un golpe de calor y descubrieron que estaba infectado por el virus del Nilo Occidental. La insolación había debilitado el sistema inmune del muchacho, provocando que el Nilo Occidental evolucionara en meningitis, afección que inflama las membranas alrededor del cerebro y la médula espinal. Ángel entró en coma y, por un tiempo, creyeron que no iba a sobrevivir. Cuando Ángel recuperó la conciencia, su padre se encontraba en la habitación del hospital. Después de recibirlo con un abrazo, Roberto salió al pasillo y se arrodilló: él también se había recuperado.

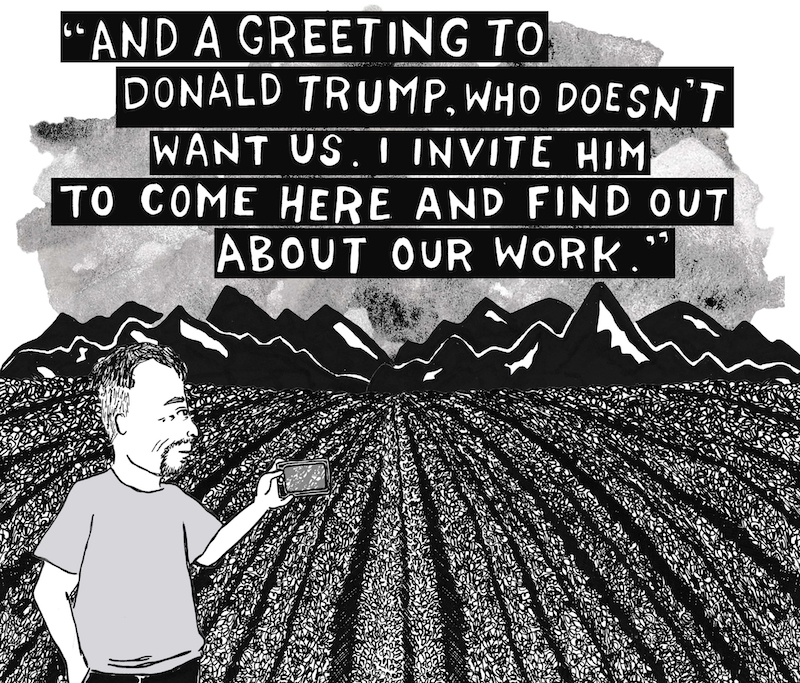

“Eso te quita el miedo”, me dijo. “¿Qué me pueden hacer ahora?” Antes, él trabajaba duro pero en silencio; después del roce de Ángel con la muerte, Roberto viajaba hasta Sacramento para compartir su historia y promover medidas que protegieran a los jornaleros contra el calor, mismas que se implementaron en 2005, después de que el entonces gobernador, Arnold Schwarzenegger, firmara su entrada en vigor. Roberto ahora retaba a aquellos supervisores que no respetaban a los trabajadores. También empezó a llevar su teléfono a los campos para grabar a jornaleros hablando sobre sus vidas. Por otro lado, su hija mayor, Rosa*, se estaba preparando para ser periodista, mientras que Roberto mismo se estaba convirtiendo en una especie de jornalero-periodista; pues subía a Facebook los videos que había tomado. Inclusive, en uno de ellos se dirigió directamente a Trump. “Estas son las personas que los policías no quieren, pero mientras estos duermen, toda esta gente trabaja en los campos de todo California,” dijo, al tiempo que un grupo cosechaba apio detrás de él. “Y le mando un saludo a Donald Trump, que no nos quiere. Lo invito a que venga aquí y se entere de nuestro trabajo. Esto que ven es el apio que le da sabor a esta sopa.”

Image: Kate Gavino/Longreads

Palpar el miedo en el valle no resultaba difícil, pero al mismo tiempo se sentía la resistencia. Una tarde decidí visitar a Jorge Ortiz en su casa en Coachella, donde vive con su esposa Imelda y sus tres hijos. Su sala estaba llena de cajas sin desempacar -acababan de cambiarse de casa-, y Ortiz permanecía en el sillón, exhausto y encorvado. El hombre de 44 años acababa de llegar a su hogar después de un largo turno como capataz en una compañía de diseño de jardines. Los fines de semana trabajaba en una empresa de catering, y a veces aceptaba alguno que otro trabajo en construcción o jardinería. “Mi historia es la misma que la de los demás: pensaba quedarme dos o tres años aquí y luego regresar a México”, me dijo. Eso fue hace 17 años, pero cuando empezó a ascender dentro de la compañía de jardinería, mando a traer a su esposa y a sus hijos. Los dos mayores tienen el DACA; mientras que el menor es ciudadano estadounidense. Jorge e Imelda siguen siendo indocumentados.

- “Quisiera mandar un mensaje a mi gente latina: muestren sus rostros,” dijo a la cámara.

Dado que se rehúsa a esconder su identidad cuando da entrevistas a los medios, Ortiz se ha vuelto uno de los activistas en migración más identificables en el área. Uno de sus clientes en jardinería es un veterinario que cuida a los perros de la Patrulla Fronteriza. Cuando los agentes llegan al consultorio, Ortiz los saluda. El 1° de mayo del año pasado, se unió a colegas activistas en una protesta frente a la estación de la Patrulla Fronteriza. Una semana antes, él y su familia acababan de aparecer en un popular y muy difundido video de AJ+ que reseñaba su activismo. “Quisiera mandar un mensaje a mi gente latina: muestren sus rostros,” dijo a la cámara. Sin duda, esta postura ponía nerviosos a aquellos que lo rodeaban. Durante la protesta del mes de mayo, un participante le insistió a Ortiz que usara un sombrero negro y lentes de sol para ocultar su rostro, mientras que otro asistente se mantuvo a su lado todo el tiempo, para evitar cualquier intento de los agentes por capturarlo.

Pienso que Ortiz podía notar lo difícil que me resultaba entender su falta de miedo. Me contó que su trabajo como activista había iniciado una década antes, en un grupo llamado Consejo de Federaciones Méxicanas, COFEM, el cual ayudaba a los padres de familia a tomar el liderazgo en las escuelas de Coachella. Conforme fue teniendo más facilidad para expresarse, otros inmigrantes indocumentados empezaron a llamarle para pedir consejos o simplemente para externar sus preocupaciones sobre el futuro. Desde el triunfo de Trump, las llamadas aumentaron vertiginosamente, y él había podido ver cómo el miedo se extendía de tal manera que la vida cotidiana estaba dejando de parecer vida.

Ortiz admitió que, por supuesto, también tenía miedo. No quería que lo separaran de su familia y quería que sus hijos siguieran estudiando en Estados Unidos; pero tampoco quería que el miedo se apoderara de él, por lo que su respuesta fue hacerlo a un lado e ir hacia delante. “Si llamas al miedo, el miedo llega,” me dijo. “Pero si llamas a la fe, esta llega también.”

Un sábado de junio me estacioné en la entrada del remolque de Roberto. Era un poco más de medio día y la temperatura estaba alcanzando los 41° C. Roberto se encontraba afuera, bajo la sombra de una cochera que había construido hace poco, junto a la cerca que acababa de terminar de poner y que colindaba con un cobertizo que había descombrado y convertido en un pequeño estudio musical. Le gustaba llegar a casa después del trabajo y entretenerse afuera, ya que solía pasar su turno encerrado en una oficina con aire acondicionado.

Ese día, sin embargo, no estaba trabajando. En sus hombros colgaba un acordeón, del que extraía una melodía. En una mesa cercana había extendidos varios chiles jalapeños que el mismo había cortado antes del amanecer. Normalmente la mirada de Roberto emitía un destello juguetón, pero esta vez resplandecía.

Image: Kate Gavino/Longreads

“Rosa se gradúa hoy del colegio,” dijo. Puso el acordeón a un lado, sacó un banquillo y me ofreció una silla. Aunque tenía que arreglarse e irse a Los Ángeles pronto, estaba disfrutando el momento. Rosa era la razón por la que había llegado a Estados Unidos. Cuando vivía en Mexicali, Roberto trabajaba para una empresa de pan llamada Bimbo, en donde era el encargado de monitorear la línea de tostado. Cuando pidió que le dieran un día libre para ir al bautizo de Rosa, su supervisor le negó la petición y Roberto, quien nunca había faltado al trabajo, no hizo caso y se fue a la celebración. ¿Cómo iba a perderse el bautizo de su propia hija? Debido a esto, el supervisor lo suspendió por 15 días y Roberto, furioso, salió del lugar y nunca más volvió.

Nunca pudo encontrar un trabajo estable, por lo que la familia vino a Estados Unidos con una visa de turista y nunca regresaron. Una brisa suave acariciaba mi cuello sudoroso. Roberto, que no sudaba – o al menos eso me parecía- hablaba sobre el futuro de su hija. Sabía que ella era trabajadora y que su sueño era ser periodista, pero no estaba seguro de cuáles eran sus planes para después de graduarse. Rosa ya se movía en un mundo diferente y se encontraba feliz y en ascenso. Eso era todo lo que él necesitaba saber. “Le dije, no porque te hayamos ayudado quiere decir que nos debes algo”, señaló. “Haz tu propio camino y no te preocupes por nosotros.”

Después de media hora de estar conversando en el patio me fui para que Roberto entrara a tomar un baño. Para este gran día había escogido un atuendo esplendoroso: una lustrosa camisa morada con azul, pantalones negros, botas vaqueras blancas y un sombrero que le hacía juego. A pesar del “disturbio”, la familia seguía adelante.

Jose Simo es un consejero de voz suave del College of the Desert, escuela comunitaria en el Valle de Coachella que impulsa a los niños a tomar otro camino que no sea el de trabajar en los campos. En 2008, Simo fundó “Alas con futuro”, club que atiende a estudiantes indocumentados y los conecta para obtener becas y apoyo financiero. El 5 de septiembre, el club llevaría a cabo su primera junta del año escolar 2017-18. El plan era presentar al grupo de estudiantes de nuevo ingreso. Horas antes de la reunión, Trump anunció la cancelación del DACA. A partir de ese momento, el teléfono de Simo no dejó de recibir mensajes de texto. La junta se convirtió en una especie de confesionario, y los estudiantes se movían alrededor de la mesa compartiendo sus miedos y secándose las lágrimas. “La gente estaba simplemente devastada,” dijo Simo. “Fue extremadamente difícil. Aun así, siempre me sorprende lo fuertes que son los estudiantes. El cinco de septiembre fue duro, como también lo fue el seis; pero para el día siete ellos ya estaban con la mirada hacia adelante”

Varias semanas después, Simo se encontraba en una de las salas de juntas de la escuela, en donde casi una treintena de personas se habían juntado para tomar una sesión informativa sobre DACA. Al frente del salón se encontraba Luz Gallegos, con un grupo llamado TODEC Legal Center. Ella inició el taller compartiendo la historia de su primera campaña como activista en 1986. Gallegos tenía 7 años cuando viajó a Washington D.C. con sus padres con el objeto de presionar a los miembros del Congreso para que aprobaran una reforma migratoria. Aunque habían juntado suficiente dinero para su vuelo, no tenían para pagar el alojamiento, por lo que durante su estancia de una semana en Washington durmieron debajo de un puente. Cada mañana iban a una iglesia local para asearse y bajar al Capitolio.

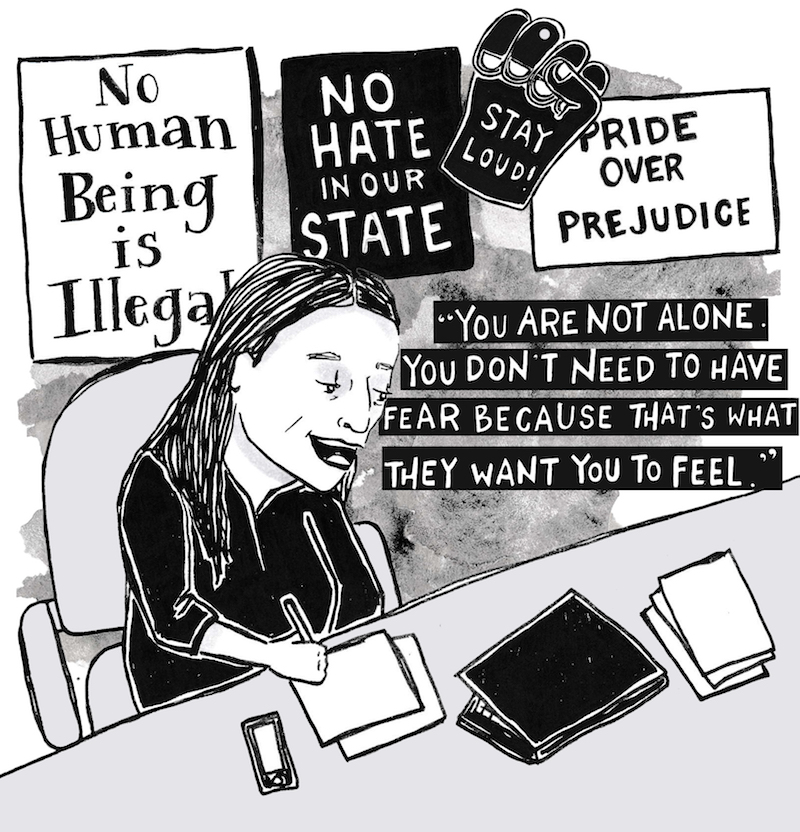

El punto de la historia era que la victoria se puede alcanzar: el presidente Ronald Reagan, un republicano conservador, firmó la ley de reforma migratoria que legalizaba a casi tres millones de inmigrantes indocumentados. En otras ocasiones había tenido la oportunidad de ver a Gallegos en acción, y este era siempre su mensaje: Si puedes pelear, puedes ganar. “No están solos,” le dijo a los estudiantes. “No deben tener miedo, porque eso es justo lo que ellos quieren. Detrás de ustedes hay mucha gente que los apoya. No olviden que son lo mejor de lo mejor, la crema y nata.”

Image: Kate Gavino/Longreads

Trump declaró que el 5 de marzo de 2018 sería la fecha oficial del fin de DACA, aunque los beneficiarios cuya protección había caducado podían aplicar para obtener una prórroga de dos años. La fecha límite para mandar peticiones de renovación era el 5 de octubre, y Gallegos luchaba para informar a tantas personas como le fuera posible, llegando a dar hasta tres talleres diarios. En una ocasión, me dijo que después de la elección su organización había implementado una política de auto-cuidado, para evitar el desgaste del personal y ayudarles a lidiar con el estrés emocional de trabajar en una comunidad en crisis. Esto había pasado hace cinco meses, pero no parecía que ella hubiera tomado un solo día libre. Cuando se lo pregunté, ella simplemente se rió. El momento para descansar vendría después. Se excusó para ir a ayudar a una estudiante con su papeleo.

Cuando llegué al remolque de Roberto, este estaba inusualmente callado. “¿Piensas que nos equivocamos con Dolores*?” preguntó. Su hija menor había cumplido 15 años en julio, lo que quería decir que era elegible para obtener el DACA, pero Roberto vacilaba en dar información al gobierno federal con Trump como presidente. Ahora esa limitada protección también había desaparecido. ¿Y qué sería de Rosa, cuya vida post-escolar apenas comenzaba?

- Estos fueron los sacrificios que tuvo que hacer por el bien de sus hijos. ¿En verdad podía todo esto desaparecer en un instante?

“Trabajamos, y quizá parecemos felices ante los ojos de otros,” dijo. “Pero tenemos mucha incertidumbre”. Estaba en el sillón, acompañado de la siempre silenciosa Leticia. La pareja lucía agotada. La temporada había cambiado una vez más, y ahora se dedicaban a sembrar apio por $10.50 dólares la hora. Lo tenían que hacer de noche, para proteger las semillas del calor del día. “No sabemos qué puede pasar mañana,” dijo, sus ojos se posaron en la novela que pasaba por la televisión. “A veces nos vamos a trabajar a las dos o tres de la mañana, migración nos puede detener y hasta ahí llegamos.” Esta fue la primera vez que Roberto insinuó la posibilidad de la derrota. Habló de envejecer sin tener ahorros para el retiro; de una vida sin seguro de empleo o de salud; de sus padres en México, quienes murieron sin que él pudiera despedirse bien de ellos. Estos fueron los sacrificios que tuvo que hacer por el bien de sus hijos. ¿En verdad podía todo esto desaparecer en un instante?

Durante mis visitas anteriores Dolores nunca estaba ahí, pero ese día ella se encontraba en casa y salió a platicar a la sala. La estudiante de preparatoria tenía una larga cabellera negra y un fleco que enmarcaba un rostro amplio y una sonrisa alegre. Su familia se mudó a los Estados Unidos cuando ella tenía dos años y, con excepción de algunos viajes a Bakersfield durante el tiempo de cosecha de uvas, había pasado toda su vida en aquel campamento de remolques. Me contó que su área de juegos era el desierto circundante, en donde inventaba personajes y hablaba con las palmeras. “Me inventaba la historia de que era un caballero tratando de salvar a una princesa,” dijo riendo. “Estoy segura que mi papás pensaban que estaba zafada.”

Dolores daba la impresión de estarse tomando las noticias de la cancelación del DACA mejor que su padre. A veces se sentía perdida y preocupada por su hermana Rosa, que era su mentora y mejor amiga. Dolores siempre había soñado con estudiar fuera; idea que ahora parecía imposible. Sin embargo, aún tenía en la mira la misma meta: asistir a la Universidad de California en Berkeley. “Si tengo que trabajar el doble o el triple, no tengo duda alguna de que lo voy a hacer,” dijo. “Mi hermana siempre me dice ‘No es difícil, sino que lleva tiempo.” Esta frase se ha vuelto una especie de mantra para Dolores, que estudia hasta cinco horas al día y hace sus notas a mano, pues la familia no cuenta con una computadora. Su horario de clases habitual incluye: historia mundial, literatura multicultural, español, matemáticas, física y danza, todas bajo el esquema educativo estadounidense de “colocación avanzada”, AP, por sus siglas en inglés). “Debes tratar de entrar a todas las clases de colocación avanzada que puedas, porque te van a ayudar mucho,” comentó, lamentándose de que Desert Mirage no ofreciera más cursos avanzados. Sus calificaciones siempre habían sido las más altas.

Dolores me dijo que quería ser la primera de su familia en graduarse con una toga blanca; honor reservado para los 10 estudiantes más destacados de la escuela. Todavía no sabe qué va a estudiar, pero lo que sí sabe es que jamás quiere poner un pie en los campos, y que con un buen empleo será capaz de ayudar a sus padres. “Ellos trabajan horas extras y les pagan muy poco”, señaló. “Sé que les gritan. Recuerdo a mi papá con las manos llenas de moretones y a mi mamá con las rodillas adoloridas. Llegan muy cansados a la casa.” Mientras Dolores hablaba, Roberto se había quedado dormido en el sillón y roncaba suavemente.

La última vez que visité a Roberto fue un día después del de acción de gracias”, a la hora del crepúsculo. El cielo de Coachella tenía un bello tono púrpura. Rosa estaba de visita de Bakersfield, en donde había encontrado un empleo como defensora de inmigrantes. Estábamos afuera de la casa rodante, disfrutando la brisa vespertina mientras ella platicaba sobre su trabajo. Había estado en protestas y escrito artículos, y pronto viajaría a Washington, D.C., para apoyar a la “Ley Dream” [Sueña], misma que, si era aprobada, le abriría el camino de la ciudadanía a los jóvenes indocumentados. Roberto estaba a su lado, sonriente.

El miedo en el Valle de Coachella parecía estar emprendiendo retirada. Después de los rumores de redadas y deportaciones masivas, mucha gente me dijo que las cosas habían llegado a una especie de normalidad. Doug Morin, del grupo de voluntarios médicos del valle de Coachella, señaló que las visitas de los pacientes se habían reactivado. Por otro lado, las inscripciones al Head Start también aumentaron, en parte gracias a la enérgica difusión de Beatriz Machiche y de su equipo. Sin embargo, no resultaba difícil imaginar lo rápido que todo podía cambiar. En las primeras semanas de 2018 hubo un aumento evidente en el número de agentes de la Patrulla Fronteriza a lo largo del Valle de Coachella, lo que generó nuevas preocupaciones de acciones policiales (aunque, de nuevo, ninguna de ellas se materializó). En febrero, como parte de una serie de medidas enérgicas a los empleadores, los agentes de ICE visitaron muchos negocios locales para llevar a cabo auditorías. En un restaurante, un grupo de clientes abandonó el lugar de manera abrupta después de que los agentes entraran, y regresaron más tarde solo a pagar sus cuentas. Para las familias de indocumentados, el miedo podía resurgir sin previo aviso.

Un poco antes del Día de San Valentín, Roberto me llamó para darme buenas noticias: Dolores había obtenido el 8° lugar de su clase entre un grupo de 516 estudiantes, lo que significaba que la chica cumpliría su sueño de graduarse de blanco. También le había pedido a sus padres que le organizaran su fiesta de quince años, que es cuando las jóvenes celebran su presentación ante la sociedad. Dolores había cumplido 15 en julio, pero no le había hecho ninguna fiesta porque estaban apretados de dinero y, por supuesto, la situación seguía igual. No obstante, Roberto me dijo “ella nunca nos ha pedido nada”, por lo que él y Leticia le había prometido a su hija que le harían una gran fiesta, cuya fecha se fijó para mayo. Era necesario contratar músicos y alguien que tomara video, ofrecer comida a los invitados y rentar un espacio. Según sus cálculos, Roberto pensaba que el evento costaría $ 7, 000 dólares. No tenía idea dónde iba a conseguir ese dinero, pero estaba convencido de que lo lograría. Aunque estaba casi a punto de cumplir 50 años, él también era un soñador.

Este artículo se realizó en colaboración con el The Investigative Fund en el The Nation Institute, y con el apoyo de la Puffin Foundation.